敷地は小さな農村集落の中心にあり、築75年のレンガ造部を残し木造部を改築する計画である。レンガ造部分は、戦後満州から帰国した建主の父が、自ら積み上げて作った穀物倉庫である。この地区は九州の暴れ川とされる筑後川の下流域にあり、洪水から作物と農機具を守るため、父は見様見真似でレンガで築造しそうだ。打ち合わせ時の雑談ではあったが、その話に妙に感銘を受け、すべてを取り壊して新築することに違和感を覚えた。素人工事で何の変哲もないレンガ造倉庫ではあるが、度々の洪水から作物を守り75年の時を経て今も尚使われ続ける歴史を語る建築なのだ。そこでこのレンガ造を残し生かした提案をしたところ、建主はこちらの意向を有難いと快く受け入れてくれた。

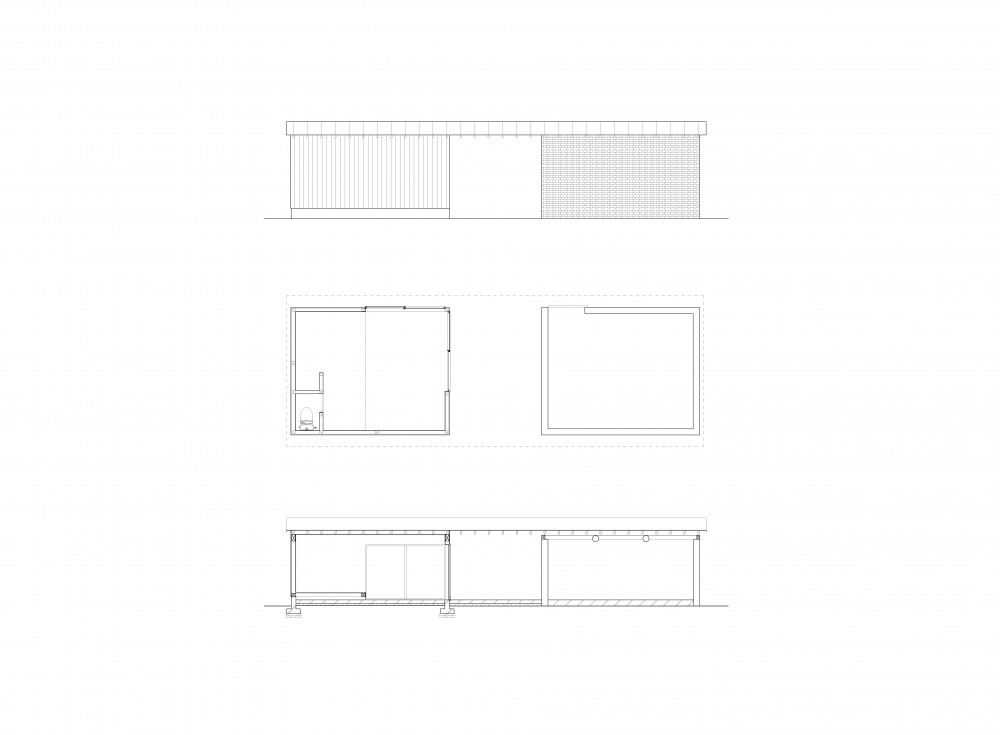

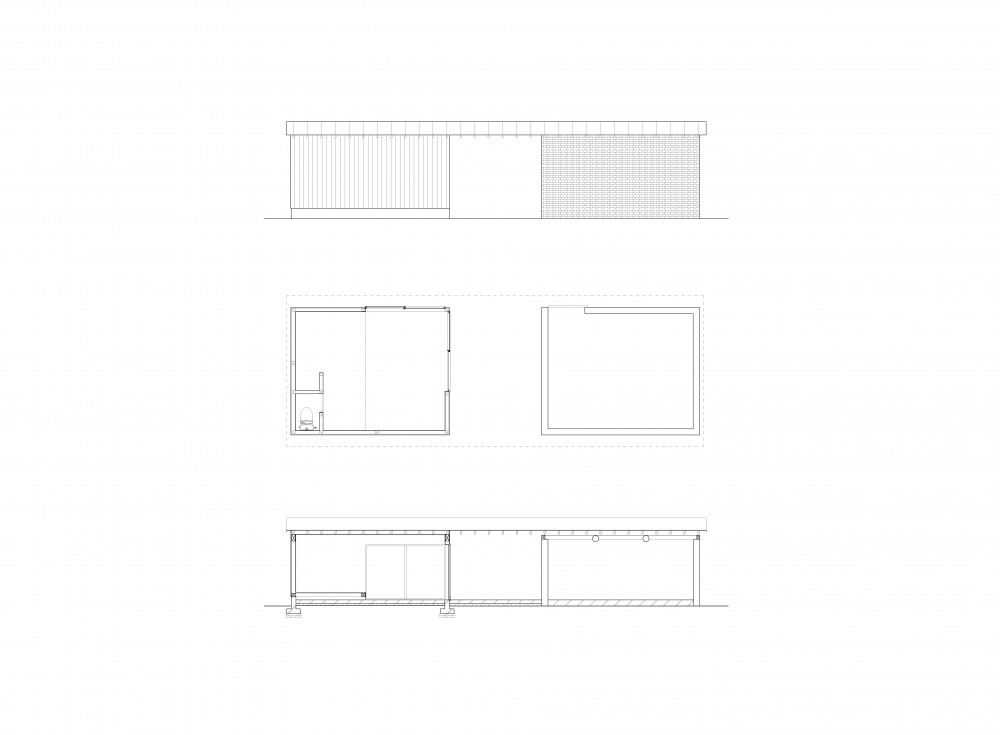

レンガ造部と同じ大きさの木造部分を改築し、その二棟を一枚の大屋根で覆った。屋内用途は、木造部を事務室 、半屋外部を作業場、 レンガ造部を納屋とし、格納用途に加え高齢になる建主の休憩所も兼ねた計画とした。施工を担当した若棟梁は丁寧な仕事をしてくれ、手仕事感の残るレンガのモルタル目地に対し、丁寧に釘打ちされた木板貼りの垂直ラインが好対照な立ち姿となった。レンガ部から跳ね出した片持ち梁によって二棟間は縁が切られているが、彼の施工精度の高さによって棟と軒ラインが真っ直ぐに通った清々しい建築となって甦った。

時を経て木部は炭化し白銀色に落ち着き、レンガ部は赤褐色のまま少しずつ風化していく。築造された時代も技巧も材料も異なる一棟の建物は、四季折々変化する農村風景の中でゆっくりと人々の意識の中に植え付けられていく。記憶の片隅に在り続け、人と暮らしと土地を結ぶ「記憶の建築」である。

写真は竣工当時と4年半後の姿を掲載、農村風景の変遷を今後も経過観察していく